首頁>要聞>天下 天下

聚焦2015年汽車消費投訴熱點:想說放心不容易

記者調查了解到,經銷商從廠家提車多是貸款,貸款的抵押物就是車輛合格證,賣出車后再去銀行解除抵押贖回車輛合格證。而一旦資金鏈斷裂,或者資金被挪用,經銷商再想拿到合格證就很難了,消費者買到新車也成了擺設。

中國消費者協會表示,“車輛合格證抵押貸款”已成行業潛規則,但車輛合格證不具有財產屬性及權利內容,不能也不應成為質押權的標的物。汽車廠商及其經銷商均有義務保障消費者在購車后獲得合格證。

專家認為,銀行監管部門和信貸機構應嚴格依法規范放貸程序,加強對經銷商使用汽車合格證抵押貸款行為的監管力度,定期審查經銷商資信,對將合格證抵押的汽車銷售企業車輛銷售情況進行監控;工商部門應規范汽車經銷商的購車合同細節,明確車輛銷售必須具備的基本手續及經銷商賠償責任。

售后服務投訴上升,“屢修不好”消費者苦不堪言

新車到手就萬事大吉了嗎?售后服務跟不上煩惱更多。“同一質量問題屢修不好”“‘三包’期內免費項目收費維修”……中國消費者協會公布的上述問題讓消費者苦不堪言。

吉林省消費者協會的調查數據顯示,超過一半消費者對家用汽車售后服務不滿意。24.98%的消費者表示自己的車輛在維修后存在二次返修的情況,返修的原因集中在故障沒有一次性修好、故障沒有徹底解除、找不到故障原因等。

天津消費者尚女士的鬧心經歷很有代表性。2014年9月,尚女士在某汽車銷售公司購買了一輛福特嘉年華轎車,在車輛使用過程中,出現加大油門后車身劇烈抖動等情況,汽車銷售公司認為是零件松動導致故障并進行了維修。之后幾個月,該車多次出現同樣問題。2015年初,尚女士所購汽車再次出現同樣問題后,長安福特的技術人員才將故障徹底排除。

個別汽車經營者對屬于“三包”期內免費維修的項目進行收費,也損害了消費者的合法權益。雖然大多數消費者在“三包”期內發現問題都能及時與汽車經營者聯系,但汽車經營者往往以“人為損壞”“操作不當”為由,拒絕履行對消費者的免費質保義務。

吉林消協的調查顯示,18.53%的被調查人表示自己曾與汽修店發生過糾紛。

專家表示,根據2015年國家工商總局發布的《關于完善消費環節經營者首問和賠償先付制度 切實保護消費者合法權益的意見》,消費者因購買、使用商品或者接受服務導致合法權益受損時,經營者必須依法承擔首問責任,不得推諉。對拒不履行首問責任的經營者,工商部門將依法予以處理,并通過企業信用信息公示系統及時向社會公布處罰信息。(完)

編輯:鞏盼東

關鍵詞:汽車消費投訴熱點 想說放心不容易

蘋果公司舉行新產品發布會

蘋果公司舉行新產品發布會 澳科學家量子數據存儲研究取得進展

澳科學家量子數據存儲研究取得進展 “金雞百花畫影人”全國美術作品展在呼和浩特開展

“金雞百花畫影人”全國美術作品展在呼和浩特開展 國際奧委會執委會會議在秘魯利馬舉行

國際奧委會執委會會議在秘魯利馬舉行 世界移動通信大會美洲展在美國舊金山開幕

世界移動通信大會美洲展在美國舊金山開幕 第72屆聯合國大會開幕

第72屆聯合國大會開幕 云南風 民族情——云南省政協特聘藝術家優秀書畫作品

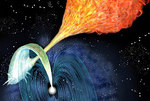

云南風 民族情——云南省政協特聘藝術家優秀書畫作品 科學家破解恒星爆炸之謎

科學家破解恒星爆炸之謎

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅