首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

魯迅佛教偈語手跡“疑點太多”

按照文物鑒定的規則,只要一處“不對”,那就是整件東西都“不對”了。而這件東西,“不對”的地方也未免太多了。

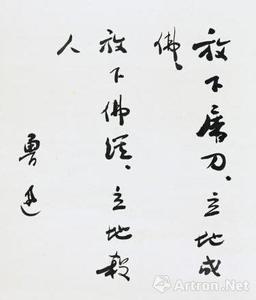

據報,12月4日北京匡時拍賣公司以303萬多拍出一件魯迅手跡:佛教偈語“放下屠刀,立地成佛,放下佛經,立地殺人”,落款是“魯迅”(參見文末附圖)。據拍賣公司圖錄說明,這個條幅是放在一個小木盒里的,木盒面上有中文題款:“朝花夕拾。安三七十七。此書是周樹人先生真筆也。思慕故人不盡,添四個字在此。這是魯迅先生書名也。”拍賣公司備注:“清水安三舊藏并題盒。”魯迅研究專家陳子善和黃喬生都寫了考證文章,分別考索了相關史實,也提出了一些存疑之處。但當然,之所以能拍到三百多萬,買家還是看好的吧。但據我考察,這個條幅的難解之處和疑點越來越大。

首先是,飯田吉郎介紹的明信片和這個條幅究竟是什么關系?雖然飯田沒有像日本人慣常做的那樣提供圖片,但我們當然沒有理由懷疑飯田吉郎說的不是事實。但是,他的說法里卻有很多東西讓我們實在無法排除疑點:

第一,魯迅在明信片正面寫了“應需回信”四個字,那就是非常奇怪的事:這不是魯迅會做的事啊!試想,魯迅會在給別人的信或者明信片上這樣寫嗎?這樣要求別人回信,未免太不禮貌了。這種話,更多像是收信人自己的標注,以提醒自己別忘了寫回信。黃喬生的考證也說是收信人的標注,但是飯田卻是明明白白寫著“在明信片的正面有魯迅寫的‘應需回信’字樣”。飯田解釋說:“看來很可能是應清水的請求而寫的復信”,這同樣令人起疑:魯迅即使是應清水之請寫回信,怎么可能把對自己的提醒寫在給對方的明信片上呢?

其次,按照《魯迅日記》的記載,清水與魯迅的接觸主要出現在1923-1924年,因而《魯迅全集》編者把這個偈語時間定為1923年。但是,飯田的文章卻說“當時中國正處于‘五卅’慘案和蔣介石反共‘苦迭打’的黑暗社會之中”,那么,這就不可能是1923-1924年的事了。但是,1927年后,清水在魯迅日記上卻并沒有明確記載。現存魯迅日記,在1927年后仍有“清水”的記載,但據注釋,卻是另一個清水:清水三郎,是一個地質學家,1931年時在上海日本人辦的“自然科學研究所”任研究員,經增田涉介紹認識魯迅。在1931年5月到1935年11月間,魯迅日記有關于他的記載達23次,遠遠多于清水安三。看來,說清水安三在1927-1931年間與魯迅有第二個交往高峰,肯定是有問題的。不過,據我所知,《魯迅全集》的人物注釋,是以早年“魯迅著作編刊社”的楊麗萍女士等人的調查為基礎的,但并未經過兩個清水本人的證實。所以,也不敢絕對說,那么多次記載“清水”,一次也不是清水安三。清水安三自己說,他也曾在上海見過魯迅。但問題是,為什么魯迅對此沒有絲毫記載呢?

其三,飯田吉郎說,明信片寫的收信人是“上海市徐家匯清水安三先生”,這也是非常奇怪的。徐家匯是個地名,不是具體地址,甚至不是路名,就憑這個地址,是否能找到清水安三呢?他又不是什么大名人,況且他既然不是定居上海,就只是臨時居住而已,而這寫法好像只要到了徐家匯便人人知道他住在哪里一樣。還有一層,如果確是1927年以后,魯迅住在上海,寫到本市的信,并不用再寫上一個“上海市”,尤其是不用、也不會多寫一個“市”字,要不就寫“本市”。甚至即使是從外地寄到上海的信,一般人都很少寫這個“市”字,因為只寫“上海”照樣會寄到上海“市”。我們看魯迅收信的很多信封上就是沒有“市”字的。所以,身在上海的魯迅給同樣在上海的清水寫信,而要在封面上寫“上海市徐家匯清水安三”,即使屬實,也實在是非常奇怪的。

其四,“明信片”一詞,在日語里應為“葉書”,而飯田卻寫的是“頁書”,這也是非常奇怪的。

其五,正如大家所質疑的,按照飯田記載,魯迅寫的后兩句是“放下佛教,立地殺人”,這是也奇怪的。雖然從意涵上說,放下佛教也是可以成立的,但是從文字上說,卻是不通的,尤其是對于作為太炎弟子,特別講究文辭工穩的魯迅來說,多少顯得有點業余了。從平仄的角度看,前兩句是“仄仄平平、仄仄平平”(中原韻),后兩句卻是“仄仄平仄,仄仄平平”,如果把“佛教”換成“佛經”就合乎平仄了。如果東西不假,那在音韻上也是一個小瑕疵。

光是飯田寫于1996年的介紹文字,就有這么多令人困惑的問題。看來《魯迅全集》收入這件東西是有點風險的。現在我們再來看這件東西本身,疑點更大:

其一,這個條幅,拍賣說明是“日式條幅”,其實這個條幅跟日式條幅有明顯區別。日式條幅一般上端都有兩根垂帶,而這個條幅卻沒有;

其次,這個條幅裝裱極差,表面很不平服,這種皺褶,完全不像日式裝裱的精致平服。倘若說是保存不佳所造成,則又與收藏盒的考究相矛盾。

其三,收藏盒上的題款更出問題。首先,清水有必要用純中文來寫嗎?作為日本人,清水的中文似乎并不好。現在我們假定他是個中國通,中文好得不得了,可是,須知他畢竟是日本人,他為自己精心收藏的魯迅書法做收藏盒,居然用中文來寫說明,未免太奇怪:難道他不準備給兒孫看,倒是準備給中國人看的嗎?他知道這件東西將來要賣給中國人的嗎?

其四,這里的題款更加要命:首先,他收藏也就收藏了,寫個說明也應該,可是干嘛要在這里提什么“朝花夕拾”?如果是當年魯迅寫給他的字,又怎么能說是“朝花夕拾”呢?何況,不值錢的東西才是“拾”,珍貴的東西怎么能說“拾”呢?“拾”又好像是無意中得來,又怎么符合他的身份?其實,“朝花夕拾”含有自謙的成分,早上的花,到了傍晚已經枯萎了,然后自己來拾掇收藏,有“敝帚自珍”的味道,清水的中文既然熟練到了連自己收藏品的題款都習慣用中文的地步,又怎么連這個都不懂呢?這是一;還有,后面那幾句更糟糕。“安三七十七”,題款有這樣題的嗎?居然只寫數字不寫年紀,這到底是日語還是中文?倘說是“日式”中文,日語真是這樣的嗎?再次,后面的“此書是周樹人先生之真筆也,思慕故人不盡。添四個字在此,這是魯迅先生書名也”更讓人失笑。首先,中文完全不通,跟一個連自己的藏品盒都習慣用中文書寫的人,完全不匹配;“此書”,就是個笑話。這不是“書”。而是“書法”!“周樹人”三字寫法更出問題:他居然把“樹人”二字縮小靠邊寫!把名字縮小靠邊寫,這是什么情況?基本上只有兩種情況:一種,自謙。在給別人書信或文本中自稱,名字縮小以示謙卑;其次,在一些公文里,并列提及名字時用,通常用來表示輕視、忽略之意。而清水居然在這樣一個極為珍貴的收藏盒題款中提到魯迅而把魯迅名字縮小靠邊寫,不能不讓人大跌眼鏡!還有,這題款似乎有點文言的意思,但卻用了現代白話文的語法:接連用了兩個“是……也”,前句只要說“此周樹人先生真筆也”就可以了,卻畫蛇添足,弄得好像他也跟三十年代中國文人一樣半文不白了;后面又來“這是魯迅先生書名也”也是不但不通,而且不合理,前面已經提到周樹人了,馬上又來說“魯迅先生”;其實,“思慕古人不盡”,也是問題,故人早已“故”去,如何能用“思慕”?“添四個字在此”不僅莫名其妙,而且又完全是現代漢語。說實在的,清水的中文如果不好,他既不會用中文題寫,也不會寫成這樣!如果好,當然就更不會這樣寫。

其五,飯田說他見到的明信片寫于“五卅”和“蔣介石”時期,則必然是1927年以后,但是,魯迅有必要在寫了一個明信片后,再依樣畫葫蘆自己重新寫一個同樣內容的條幅嗎?迄今所見清水記述與魯迅的關系,從未提及有這個條幅,如果清水在收到明信片后又請魯迅重寫條幅,這樣曲折的過程,他會在多次回憶中一點也不提嗎?

其六,再看這個條幅的文字。初看之下,似乎有魯迅之風,雖然顯得松散潦草,還有涂改,但總體上看看似乎還是魯迅的字。雖然肖振鳴先生指出這書法有很多可疑之處,但當然,我們可以認為魯迅當時狀態不佳,手下力虧,所以下筆散亂,不似當時他的一般毛筆字。但問題是,前面全都松散,到落款“魯迅”二字卻又顯得精神起來,這就不合理了。

最后,據陳漱渝先生告知,他問了清水的后人,對方卻說不知道有這條幅。誠然,后代不知前代事,也是常有的事。但是,這是清水先生77歲也就是1968年寫的,他那么大年齡,又那么珍愛,又怎么居然讓這東西出了手,后人居然一無所知?這卻是十分奇怪的。

按照文物鑒定的規則,只要一處“不對”,那就是整件東西都“不對”了。而這件東西,“不對”的地方也未免太多了。

編者附識:

作者王錫榮為國家社科基金重大項目“《魯迅手稿全集》文獻整理與研究”課題首席專家,相關新聞可參見2015年12月3日文匯報文化版《雖有“魯迅風格”,仍存兩大疑點》。

編輯:陳佳

關鍵詞:魯迅 佛教偈語手跡 “疑點太多”

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅