首頁>收藏·鑒寶>一品一鑒一品一鑒

卡帕·中國·1938:卡帕彩色攝影中的中國新聞攝影

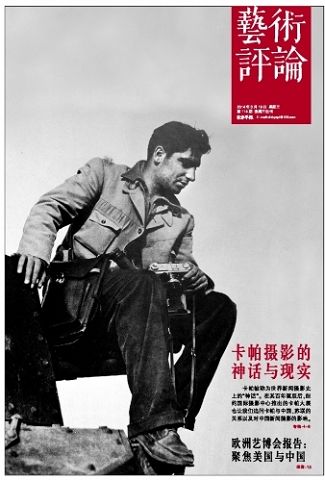

封面用圖:卡帕于1938年在中國。

封面用圖:卡帕于1938年在中國。 1938年4月,臨近徐州前線,鐵路運輸為戰(zhàn)爭提供軍隊和供給。本版圖片 1938年,羅伯特·卡帕作品

1938年4月,臨近徐州前線,鐵路運輸為戰(zhàn)爭提供軍隊和供給。本版圖片 1938年,羅伯特·卡帕作品 1938年7-9月間,漢口,一次日軍的空襲之后。

1938年7-9月間,漢口,一次日軍的空襲之后。 臺兒莊戰(zhàn)役之后,一些受傷的士兵必須步行幾英里才能到達火車路過之地。

臺兒莊戰(zhàn)役之后,一些受傷的士兵必須步行幾英里才能到達火車路過之地。 1938年4月,臨近徐州前線。

1938年4月,臨近徐州前線。 1938年7-9月間,漢口,一次日軍的空襲之后,在被毀的家園前哀傷的婦女。

1938年7-9月間,漢口,一次日軍的空襲之后,在被毀的家園前哀傷的婦女。 1938年,漢口的主要街道上,童子軍們和士兵們扛著孫中山像游行以示抗日決心,隊伍的最后跟著漢口的市民。

1938年,漢口的主要街道上,童子軍們和士兵們扛著孫中山像游行以示抗日決心,隊伍的最后跟著漢口的市民。 在日本空軍的狂轟濫炸下的中國漢口

在日本空軍的狂轟濫炸下的中國漢口 日軍離開之后的漢口,紅十字會救助站里嚎哭的婦女 (以上三幅皆為1938年卡帕在中國的攝影作品)

日軍離開之后的漢口,紅十字會救助站里嚎哭的婦女 (以上三幅皆為1938年卡帕在中國的攝影作品) 1938年的漢口,卡帕(左一)和伊文斯(中間西裝者),電影攝影師佛諾

1938年的漢口,卡帕(左一)和伊文斯(中間西裝者),電影攝影師佛諾紐約國際攝影中心(ICP)正在展出“彩色的卡帕”大展(1月31日至5月4日),是對卡帕彩色攝影作品的首度呈現(xiàn),也是對西方現(xiàn)代報道攝影先驅(qū)、在戰(zhàn)爭報道攝影方面具有開拓性貢獻的攝影家羅伯特·卡帕(Robert Capa)百年誕辰紀念。《東方早報·藝術(shù)評論》以一系列專稿呈現(xiàn)卡帕與中國、蘇聯(lián)的關(guān)系以及對中國新聞攝影的影響。需要追問的或許還有——卡帕對于如今的中國新聞人與攝影又有著什么樣的意義?

顧錚

去年是西方現(xiàn)代報道攝影先驅(qū)、尤其是在戰(zhàn)爭報道攝影方面具有開拓性貢獻的匈牙利裔美國攝影家羅伯特·卡帕(Robert Capa,1913-1954)誕生一百周年。本來以為中國媒介會有些動靜,可是我的估計錯了。對于凡事“預(yù)”則“不立”,“不立”則“預(yù)”的中國媒體來說,居然沒有什么動靜。這是不是說卡帕對于如今的中國新聞人已經(jīng)沒有了什么意義?或許不是。在經(jīng)過了一段時間的觀望后,心中仍有不吐不快的郁積,于是擊鍵草就此文,謹表紀念這位為中國人民的抗日戰(zhàn)爭也做出了貢獻的美國攝影記者之意。

由于卡帕中國之行的檔案材料沒有完全公開,因此本文只能根據(jù)這樣一些“旁證性”材料加以“拼湊”,如尤里斯·伊文斯(Joris Ivens,1898-1989)的中國之行中所記日記中的卡帕行蹤,英國作家W.H。奧登(W.H.Auden)與克里斯托弗·伊修伍德 ( Christopher Isherwood)于1938年來華采訪后出版的《戰(zhàn)地行紀》、美國《生活》畫報所發(fā)表的他的中國報道攝影作品,以及理查德·威蘭(Richard Whelan)和阿歷克斯·克爾肖(Alex Kershaw)等人有關(guān)他的傳記中的中國之行部分等。

卡帕生平:新聞史上的神話

卡帕于1913年生于匈牙利首都布達佩斯,本名安德烈·弗里德曼(Endre Friedmann)。1931年,青年弗里德曼因參加左翼政治活動而被迫亡命德國首都柏林。他一度曾在柏林的一所政治專科學(xué)校注冊上課,所修專業(yè)是新聞。后因生活所迫,弗里德曼進入一家圖片社做暗房助理。1932年11月,因圖片社一時抽不出人手去哥本哈根拍攝被驅(qū)逐出國的列昂·托洛茨基(Leno Trotsky,1879-1940),弗里德曼被臨時抽派上陣。初出茅廬的弗里德曼不負所托,成功拍攝了被斯大林驅(qū)逐出國的托洛茨基初次在西方世界露面的影像。就在弗里德曼的事業(yè)剛現(xiàn)轉(zhuǎn)機時,1933年,身為猶太人的弗里德曼卻因為納粹上臺而不得不逃離柏林以躲避德國的反猶運動。

弗里德曼輾轉(zhuǎn)來到巴黎后,生活非常困頓,有時甚至不得不與朋友一起去偷面包果腹,而光靠喝糖水度日則是他的家常便飯。但也就在這段物質(zhì)貧困、精神豐富的時間里,他結(jié)識了攝影家安德烈·柯特茲(Andre Kertesz,1894-1985)、 大衛(wèi)·西蒙“契姆”(David Seymour,1911-1956)、 亨利·卡蒂─勃列松(Henri Cartier-Bresson,1908- )等人并結(jié)下深厚的友誼。這些人后來在戰(zhàn)后與他一起組成了著名的攝影記者自主經(jīng)營的攝影圖片社“馬格南”。也是在這段時間里,弗里德曼邂逅德國籍猶太人流亡者蓋爾達·波霍利勒(Gerda Pohorylle,?-1937)【后改名蓋爾達·塔羅(Gerda Taro)】。兩人不久墜入愛河,弗里德曼教會了蓋爾達使用相機的技術(shù), 而蓋爾達則成了一個子虛烏有的美國攝影家“羅伯特·卡帕”的經(jīng)紀人,向各報刊兜售其實是弗里德曼拍攝的照片。從1936年開始,弗里德曼就用“卡帕”這個名字發(fā)表作品。我們也許可以說,“卡帕”這個響徹攝影史的名字也是他與蓋爾達的愛情的成果之一。

就在“卡帕”這個名字開始嶄露頭角的1936年,通過普選上臺的西班牙共和國政府由于內(nèi)部政見分歧而失去了控制國家的能力。同年7月, 右翼軍人佛朗哥(Francisco Franco)在西班牙法西斯政黨的支持下,悍然發(fā)動武裝叛亂。但是,佛朗哥的倒行逆施受到了支持共和國政府的西班牙人民的激烈抵抗。西班牙從此進入了長達三年的內(nèi)戰(zhàn)。當(dāng)時,希特勒德國與墨索里尼意大利從軍事、經(jīng)濟上支持佛朗哥叛軍,而斯大林蘇聯(lián)則全力支援西班牙共和軍,結(jié)果,這場內(nèi)戰(zhàn)演變成為一場兩大意識形態(tài)——共產(chǎn)主義與法西斯主義的、通過雙方代理人展開的殊死搏斗。

而他在西班牙前線拍攝到的《倒下的共和派士兵》,則成為了戰(zhàn)爭攝影史上最為著名的照片,盡管這張照片至今仍然疑云密布,人們無從確認這張照片是否擺拍而得。但這張照片成為了他的通行證則是肯定的。同時,這張如此著名的照片也成為了他背負一生的無比沉重的十字架,他最終只能以在新聞攝影現(xiàn)場的一死來卸掉它。

在結(jié)束了對西班牙內(nèi)戰(zhàn)和中國抗戰(zhàn)這兩場戰(zhàn)爭的采訪后,歐洲局勢更趨惡化。已有“當(dāng)今最偉大的戰(zhàn)爭攝影家”之譽的卡帕不得不又一次開始他的流亡之旅。這次他的目的地是紐約。卡帕一到紐約后,馬上開始與《生活》畫報的合作。在美國參戰(zhàn)后,身為匈牙利裔美國人,他一度作為敵國僑民在美國的自由受到限制。但他仍然找到機會奔赴歐洲戰(zhàn)場,與進攻西西里的盟國軍隊一起用降落傘做飛將軍從天而降,也與登陸諾曼底的美國大兵一起搶灘,以自己的冒險行為為他的名言“如果你的照片不好,是因為你靠得不夠近”作注。而因為自己的傳奇性經(jīng)歷,卡帕在報道戰(zhàn)爭的同時也使自己成為一個頗具新聞性的人物。

二戰(zhàn)結(jié)束后,卡帕本愿自己成為一個“失業(yè)的戰(zhàn)爭攝影家”,但他仍然身不由己地拍攝報道了第一次中東戰(zhàn)爭和印度支那戰(zhàn)爭。酒、色、賭一樣不缺的卡帕,需要大量的以冒險為代價的金錢來維持自己的日常開支。因此,作為一個雖然已經(jīng)有點厭戰(zhàn)的著名戰(zhàn)地攝影記者,他仍然無法拒絕奔赴火線的召喚。1954年,在越南的太平省,代替別人來到這里采訪奠邊府戰(zhàn)役的卡帕踩響了一個地雷,終于成為新聞史上一個永遠的神話。

臺兒莊戰(zhàn)役和武漢戰(zhàn)役

1938年1月21日,卡帕登上一艘名叫“阿拉密”號的客船從法國馬賽港起程赴中國。與卡帕一起來華的還有伊文斯團隊的電影攝影師約翰·佛諾(又譯弗恩豪特,John Fernhout)。卡帕是應(yīng)荷蘭電影導(dǎo)演尤里斯·伊文斯(Joris Ivens,1898-1989)之邀作為其影片《四萬萬人民》攝制組的照片攝影師與電影攝影助理來華的。卡帕此行先是去香港與已經(jīng)先期抵達香港的伊文斯會合。在香港會合后,他們?nèi)舜铒w機飛武漢市,開始在中國的拍攝之行。

在船上,他們遇見了同船來華的英國詩人奧登與伊修伍德。奧登和伊修伍德后來在他們合作的《戰(zhàn)地紀行》中對于同船的卡帕和佛諾有生動的描繪。他們寫道:“(我們在從馬賽到香港的旅途中就認識了他們倆。真的,就因為他們那些嬉笑玩鬧,捏屁股啊。‘噢,什么啊!壞蛋!’的大呼小叫啊,還有那些沒完沒了的妓女的笑話,他們成了二等艙的活躍分子。)卡帕是匈牙利人,但比法國人更法國﹔矮壯,皮膚黝黑,眼袋下垂,黑眼圈,眼神氣活像喜劇演員。他才二十二歲,卻已是一個著名的新

時的《生活》畫報甚至把它與滑鐵盧、葛底斯堡、凡爾登等歷史性戰(zhàn)役相提并論。因此,卡帕急切地想要拍出好的照片。在臺兒莊,他們見到了在前線指揮戰(zhàn)斗的李宗仁將軍,而卡帕也拍攝了李宗仁的肖像。而在孫連仲將軍所在的戰(zhàn)地,他們爬上了炮兵觀察哨,看到了四英里外的日軍陣地。這可能是伊文斯團隊離日軍距離最近的一次。當(dāng)然,他們還遭遇過日軍飛機的轟炸。4月6日,臺兒莊被中國軍隊收復(fù)。他們于4月8日回到臺兒莊城里,后來幾天一直在那一帶拍攝。

1938年5月23日那期的《生活》畫報發(fā)表了卡帕拍攝的四個版面的臺兒莊報道,這些照片標明是由卡帕拍攝。在這些照片里,有展現(xiàn)中國軍隊出動的場面,也有表現(xiàn)哨兵們站在城墻上守望敵情的畫面。在這期畫報的版面中,還有他拍攝的中國軍人操作重炮的畫面。這個畫面的得來,在伊文斯的日記中有所記載。他說:“卡帕作為副攝影師獲得了第一次教訓(xùn)。前來檢查的官員杜將軍為了顯示他的重要性,阻止近距離拍攝大炮。這根本是扯淡。這種大炮是德國人在1933年制造的,已經(jīng)廣為人知。而軍隊權(quán)威人士則站在我們一邊,因此我們拍攝了這個畫面。”這段文字其實還說明了伊文斯與卡帕在中國工作的額外的困難,那就是除了需要面對危險的戰(zhàn)火之外,另一個重大困擾是來自國民政府方面的監(jiān)視。在武漢的國民政府安排那時已經(jīng)深得宋美齡信任的、后來被稱為是蔣介石的“特勤總管”的“新生活運動”總干事黃仁霖為伊文斯團隊安排“一切”。這所謂的“一切”,包括了對于他們的嚴密的監(jiān)視。黃仁霖甚至安排了一個現(xiàn)在尚不可考的攝影師“CHUCK”跟隨伊文斯團隊拍攝。凡是伊文斯團隊拍攝過的一切,“CHUCK”都要跟著拍攝一遍,以便政府方面能夠全面把握這個團隊拍攝了什么。

而置身于不斷受國民政府監(jiān)視困擾的伊文斯團隊的卡帕,還有著另外一層深深的苦惱。那就是電影人與攝影人之間的專業(yè)分野所引起的不被重視的痛苦。在臺兒莊,卡帕的沮喪達到了某種高度。他在給他的好友、編輯彼特·柯埃斯塔(Peter Koester)的信中說:“總的來說,我是這個遠征隊的‘窮親戚’,這引發(fā)了我的許多困難。他們是很好的團隊成員,但電影是他們的私事(他們讓我這么感覺到),而靜照則完全是次要的……臺兒莊的照片不錯,但這真的是很不容易拍到的,想想在你身后有一臺大大的電影攝影機,有四個檢查員在我們周圍,然后你還得幫助膠片操作者。”這番話明顯地表現(xiàn)出了電影與攝影這樣兩種不同媒介在相處時的不睦關(guān)系。也因此,他逐漸萌生了離開中國之意。順便說一下,卡帕是一個喜歡寫信的人,在中國期間,除了給柯埃斯塔寫了不少信之外,他還給在美國的母親寫了不少信。這些信至今保留在紐約的國際攝影中心,但還沒有公開。

4月14日晚上,伊文斯團隊坐一列舊火車離開了臺兒莊,結(jié)束了為時10多天的采訪拍攝。由于火車里擠滿了人,他們無法再躺下。而卡帕則是躺在了車廂地板上的反光板上。總的來說,伊文斯團隊在臺兒莊沒有拍攝到太令人激動的片段,卡帕同樣也沒有到手令人印象深刻的照片。而這與戰(zhàn)場上的中國軍隊非常保護(也是受命監(jiān)護)這個拍攝團隊有一定關(guān)系。

影像中的人道主義

成就了戰(zhàn)爭攝影

被美國人稱為“中國的芝加哥”的武漢,在抗戰(zhàn)中一度成為了國際媒體的焦點。因為中國政府部分機關(guān)遷移至此,使得這個城市成為了戰(zhàn)時中國的臨時首都。而日本軍隊則欲奪取這個當(dāng)時中國的第二大城市。人們寄希望于武漢這個“中國的馬德里”可以阻止日軍的侵略腳步。歷時四個月的武漢戰(zhàn)役,最后以武漢失陷告終,國民政府西移重慶。中國的抗戰(zhàn)由此進入了更為漫長的相持階段。

在武漢期間,卡帕拍攝到了中國政府進行戰(zhàn)爭動員的場面。在卡帕于武漢拍攝的一張?zhí)貙懶は裾掌校粋€頭戴鋼盔的中國少年士兵高昂頭顱,傳達出一股中國人民抗日的凜然之氣。后來,這張照片被1938年5月16日那期的美國《生活》畫報用作封面照片,封面左下角還壓印“中國的保衛(wèi)者”字樣。而這一期的中國戰(zhàn)事報道的七個版面,則用來刊登他于3月12日在武漢的所見。通過這樣召喚國際同情的視覺呈現(xiàn)方式,卡帕把中國人民的抗日決心與呼吁傳達到了世界的各個角落。

臺兒莊戰(zhàn)役后,為了阻擋日軍進攻武漢的步伐,蔣介石下令炸開花園口段黃河大堤。這個毀譽參半的決定給敵我雙方都帶來了巨大損失,而卡帕也在7月初奔赴現(xiàn)場拍攝到了一些照片。回到武漢后,卡帕還拍攝到了最高國防委員會的會議情景。這是討論重大軍機的中國最高國防機構(gòu)第一次向媒體開放拍攝。他拍攝到了蔣介石在主持會議時的情景。同時,在武漢的八路軍辦事處也向他開放。卡帕因此拍攝到了中共軍人開會的照片。從照片看,他甚至可以較為自由地從比較高的視點俯視會議的進行,因此拍攝到了周恩來等坐在桌子邊上看葉劍英正在指點軍事地圖的畫面。此外,他也拍攝到了倚靠著門框的周恩來形象。在武漢,他還發(fā)展出與史沫特萊的親切關(guān)系。除了兩人都有種奔放不羈的相同氣質(zhì)因此相互吸引之外,卡帕還期望與中共關(guān)系密切的她能夠幫助他弄到去延安的介紹信。

在剛剛從香港抵達武漢不久,奧登與伊修伍德就在董顯光舉辦的新聞發(fā)布會上見到了卡帕。他們從卡帕那里得知伊文斯團隊的計劃。在兩人的《戰(zhàn)地紀行》中,他們寫道:“在他們動身前往西北地區(qū)前,他們要在此等候他們的裝備,裝備正通過鐵路托運過來。他們打算拍一部以一個少年士兵、一個在八路軍某支游擊隊里的‘紅小鬼’的生活為題材的電影。”后來,他們又多次在各種場合相遇。一次,在漢口的史沫特萊家,他們再次見到了卡帕。“我們到的時候,卡帕、博古兩人正和她在一起。……卡帕和其他人剛從臺兒莊回來。他拍了很多照片,伊文斯的影片已拍好了一個完整段落。但卡帕不甚滿意。他發(fā)現(xiàn)中國人的臉不怎么上鏡,若和西班牙人相比較的話。顯然他很想回西班牙去。‘我想在七月十四日回巴黎,’他滿懷憧憬地說,‘在街上跳舞。然后出發(fā)去馬德里……’可與此同時,他還要陪伊文斯和弗恩豪特去延安和西北地區(qū)。他想讓我們幫他把那些未經(jīng)審查的照片寄到美國去,然后在那里出版成書。‘你會賺很多錢的!’博古說道,爆發(fā)出一陣哈哈大笑。”

1938年4月29日, 卡帕在武漢拍攝到了他在中國拍攝的最為人們熟悉的一些照片。那天,日本侵略軍為了慶祝日本昭和天皇的生日,以漢陽兵工廠為重點目標,對武漢發(fā)動了大規(guī)模空襲,在空襲警報響徹云霄的時候,卡帕沖上武漢街頭,拍攝了武漢市民在街頭觀看中國空軍與日寇激戰(zhàn)長空的許多場面。在他的照片中,既有中國人民為空中激戰(zhàn)而心事重重地觀戰(zhàn)的情景,也有在得知中國空軍擊落二十架日機大敗日寇的消息時歡欣鼓舞的場面。如果將卡帕在1936年11月拍攝的有關(guān)馬德里空戰(zhàn)與武漢空戰(zhàn)的照片放在一起,人們就會發(fā)現(xiàn),卡帕通過這兩場發(fā)生在歐洲與亞洲的兩個不同國家的空戰(zhàn)場面,向世界上千千萬萬的讀者傳達了這么一個重要事實:在西班牙與中國這兩個不同國家中發(fā)生的戰(zhàn)爭的性質(zhì)是相同的,即都是人民與法西斯主義的殊死決戰(zhàn)。這是同一性質(zhì)的戰(zhàn)爭在兩個不同空間中的同時性展開。

在同年7月19日的另一場日軍對武漢的空襲中,卡帕再次以自己的戰(zhàn)爭影像證實了自己用照片得出的上述結(jié)論。日寇在這場空襲中對居民區(qū)也實行狂轟濫炸,成千上萬的平民在空襲中喪生。身為伊文斯攝影隊一員的卡帕在空襲結(jié)束后迅速奔赴受害最嚴重的地區(qū),拍攝日寇狂轟濫炸后的慘狀。卡帕在這次拍攝中拍到了一張后來廣為人知的照片《蹲著的女人》。蹲坐在已成一片廢墟的家門門檻上慟哭的中國女性的身影成為中國人民深受日本侵略苦難的縮影。而當(dāng)人們將卡帕拍攝的在馬德里空襲后喪失家園茫然不知所措的西班牙女性與武漢婦女的照片放在一起時,馬上產(chǎn)生的聯(lián)想便是,在戰(zhàn)爭造成的災(zāi)難中,首當(dāng)其沖蒙受重大犧牲的便是婦女與兒童。

還是在他寫給柯埃斯塔的信中,卡帕提到了他拍攝的這些照片。他說:“不幸,我的報道相當(dāng)不完美,因為我們的‘電影遠征隊’在其他地方還有拍攝任務(wù),因此在干了十分鐘活后他們就把我拉回了旅館。所以這個故事是不完整的。我本想要在下一天去完成它(日機每天都會來),但20日一天只響過一次警報,沒有轟炸。”除了自己的報道工作與團隊的電影拍攝之間的矛盾之外,更令他困惑的是一種工作倫理上的疑慮。在另外一封給柯埃斯塔的信中,卡帕更直言:“慢慢地我覺得自己越來越像只鬣狗。即使你知道你工作的價值,這也會讓你變得神經(jīng)質(zhì)。每個人都懷疑你是個間諜或者懷疑你以其他人的痛苦為代價來掙錢。”這個疑慮可能終其一生都不會有明確的解釋,只要你從事的是這種性質(zhì)的工作。而他在工作中的死亡似乎還了他一個清白。

在卡帕的戰(zhàn)爭攝影中,除了第一線的男人(主要是士兵)之外,還出現(xiàn)大量的婦女與兒童形象。他通過自己拍攝的戰(zhàn)爭中的婦女兒童影像來含蓄地提醒人們,即使是戰(zhàn)爭攝影,其根本立足點還是在于人以及人所展示的人性。對卡帕而言,報道戰(zhàn)爭的最終目的就是為了傳達一種對人的根本理解與關(guān)心并喚起對生命的尊重與愛。這就是他與其他那些根本無視人的基本尊嚴,一味渲染戰(zhàn)爭殘酷的戰(zhàn)爭攝影師的本質(zhì)區(qū)別。其實,簡單地將卡帕說成是一個戰(zhàn)爭攝影家是有失公允的。他的攝影是基于一種人道主義理想的戰(zhàn)爭攝影。他報道戰(zhàn)爭是為了最終消滅戰(zhàn)爭。如果說他是戰(zhàn)爭攝影家的話,那也是一個反戰(zhàn)的戰(zhàn)爭攝影家。是卡帕的戰(zhàn)爭影像的人道主義性才最終決定了他能成為有史以來最偉大的戰(zhàn)爭攝影家。

在武漢,伊文斯團隊經(jīng)過努力,爭取到了去西安拍攝的許可。伊文斯計劃在那里尋找機會直奔延安。不過國民政府方面非常清楚這個團隊想要拍攝延安方面的企圖,因此他們在西安期間,由董顯光和黃仁霖拍給他們的電報還在強調(diào):“夫人要我告訴你,中國只有一支在蔣委員長指揮下的軍隊。在你的影片中要注意不要宣傳其他部隊,只能突出中國軍隊。”

在西安,他們還領(lǐng)教了中國式“宣傳”的本事。一天,在發(fā)生西安事變的原地,當(dāng)伊文斯“站在蔣介石被綁架的山上的石頭上,看到一千多英尺的山下有一座典型的、四周有圍墻的中國小城。在中間的空地上發(fā)生了一件什么事”。他們趕緊下去,看到了后來伊文斯在日記中描繪的如下景象:“四名學(xué)生站在一個小廟外面。他們用一個原始的傳聲系統(tǒng)和肥皂箱做成了一個土制的擴音器。他們唱歌鼓動人們參加抗日戰(zhàn)爭。男人、女人、士兵、兒童、雞、豬是他們的聽眾。整個集市非常活躍,這些人基本的潛在力量——中國各處都可看到——被這些學(xué)生激發(fā)起來了。這是一個很偉大的表示。但是不允許我們拍攝,因為怕它會給人們一個印象,以為中國群眾是骯臟的、沒有組織的!我們和檢查官爭吵起來。還是不行。爭吵愈來愈厲害。檢查人員把手放在鏡頭前。事情就此定局。”

然而,更驚人的一幕發(fā)生在第二天清晨。早晨7點左右,團隊的中國伙伴通知他們出門,因為他們已經(jīng)安排了一件“非常精彩的事”。據(jù)伊文斯描述,“在一個沒有任何典型的中國東西的大廣場上,他們聚集了大約一萬人。一切都安排得有條不紊,孩子和孩子在一起,男人和男人在一起,自行車和自行車在一起。四只亮晶晶的擴音喇叭,還有四十個學(xué)生(昨天只有四個)面向群眾。‘你們的好機會,’他們對約翰和我說。‘這和你們昨天要在集市上拍的那個小場面是大不相同了。”

伊文斯一針見血地指出,“偽善的檢查官員認為拍攝一萬人的場面宣傳效果更好些。”當(dāng)然,既然來了,也只能拍攝了,用以表現(xiàn)“團結(jié)”,并且切入了在香港拍攝的孫夫人宋慶齡的鏡頭。伊文斯對此做法有點心虛,因此不忘在日記中辯解道:“但是在精神上,在剪輯中,她是在那里的,和她的人民在一起。”

在中國期間,卡帕還嘗試了用剛剛出世不久的彩色照片來報道中國抗戰(zhàn)。7月,他請求經(jīng)紀他照片的圖片社PIX給他寄送彩色膠卷。他在9月收到了彩色膠卷并且拍攝了日軍空襲武漢后的市面慘狀。很快,1938年10月17日出版的《生活》畫報,以兩個版面刊出了他拍攝的彩色照片。在用彩色膠卷拍攝了武漢的苦難之后,他離開武漢去香港。9月22日,他已經(jīng)到了香港。從香港,他搭乘飛機輾轉(zhuǎn)回到巴黎。

卡帕的中國之行為中國人民的抗戰(zhàn)保留了許多珍貴的歷史影像,但這場攝影之行,于他實在留有太多遺憾。其中最大的遺憾是他沒有能夠去延安拍攝中共領(lǐng)導(dǎo)下的八路軍。

與伊文斯一樣,他也有意去延安去拍攝那里的情景。因為斯諾的《紅星照耀中國》(漢譯《西行漫記》)已經(jīng)成功地為中共造勢,引起許多西方記者的探訪興趣。但實在是因為運氣不好,他沒有獲得成功。在伊文斯與佛諾于8月離開中國后,卡帕成為了一個自由人,但中國當(dāng)局認為他身份已經(jīng)變化,需要再作登記并且申請旅行通行證。繁瑣的手續(xù),也令卡帕望而生畏。而更令卡帕感到遺憾的是,在拍攝延安這件事上已經(jīng)有人勝過他了。那人是他早先在“迪福特”圖片社的同僚瓦爾特·博斯哈特(Walter Bosshard),他不僅在延安拍攝了許多照片,而且還拍攝了一部片長20多分鐘的黑白紀錄片。因此,卡帕離開中國,在某種意義上說是他決然求去,因為他在獲得有關(guān)延安的“獨占性”影像方面已經(jīng)絕望。

他的影響早就開始了

當(dāng)人們習(xí)慣性地問卡帕對于中國新聞攝影的影響為何時,其實他們往往預(yù)設(shè)為改革開放后他被介紹進來后開始產(chǎn)生的影響。

不過,在下面引用的給柯埃斯塔的信中,我們可以發(fā)現(xiàn),早在1938年,在中國戰(zhàn)場,他就已經(jīng)在影響中國的新聞攝影了。他說:“我在這里正開始一個由幾個年輕攝影家組成的團體。我將在歐洲繼續(xù)同樣的事。……我不知道卡蒂-布列松和契姆在干什么,和他們也可以做些事。……如果我們能夠形成某種組織,但我絕對不希望是一個常規(guī)的經(jīng)紀社,我會喜歡它的。……最近我能做的就是教導(dǎo)這里的幾個年輕人做出好活,在我離開后那將會很有意義。”卡帕寫這封信時年僅25歲,但他的遠見與著意當(dāng)下的志向是很明確的。想來,他信中說到的在教導(dǎo)的對象應(yīng)該是中國的年輕攝影家。這么說來,他在中國的影響其實早就開始了。而由他作為發(fā)起人之一的、成立于1946年的并不“常規(guī)的”馬格南圖片社,其實早在他的這封信就有了最初的構(gòu)想。

編輯:付裕

關(guān)鍵詞:卡帕 中國 攝影 照片

可愛動物為“世界無煙日”代言 萌翻網(wǎng)友

可愛動物為“世界無煙日”代言 萌翻網(wǎng)友 南京年輕人激情“彩虹跑”助威米蘭世博會中國館

南京年輕人激情“彩虹跑”助威米蘭世博會中國館 南京氣溫“震蕩上揚” 市民戲水沖浪消暑

南京氣溫“震蕩上揚” 市民戲水沖浪消暑 巴黎“愛情鎖橋”將封橋解鎖

巴黎“愛情鎖橋”將封橋解鎖 江蘇揚州大學(xué)生行為藝術(shù)倡導(dǎo)禁煙

江蘇揚州大學(xué)生行為藝術(shù)倡導(dǎo)禁煙 英女王亮粉套裝出席白金漢宮花園聚會

英女王亮粉套裝出席白金漢宮花園聚會 甘肅武都:野生大熊貓罕見入村 吃野草莓嘗新麥子

甘肅武都:野生大熊貓罕見入村 吃野草莓嘗新麥子 委內(nèi)瑞拉師生示威 要求改善設(shè)施提高工資

委內(nèi)瑞拉師生示威 要求改善設(shè)施提高工資