首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

含冤17載:上世紀三十年代故宮盜寶案始末

1937年10月,故宮博物院首任院長易培基在上海寓所辭世。作為故宮博物院的締造者之一,他不但沒有收獲公眾應有的尊重,反而在去世時背負了“監守自盜”的惡名。一樁莫須有的“故宮盜寶案”,因為構陷對象是易培基,也成了轟動一時的“易案”。

彌留時,易培基將一份陳情書托老友轉交給國民政府。他寫道:“惟是故宮一案,培基個人被誣事小,而所關于國內外觀聽者匪細。”最后時刻他仍希冀國家能還他清白。然而這樁冤案本就是當權者一手炮制,為了一己私利他們不但可以把國法玩弄于股掌,更不惜置他人于死地。

一樁毫無懸念的冤案,竟長達十幾年不能結案,它也成為管窺國民黨政治生態的一個標本。

悍婦的舉報信

1932年8月29日,一封匿名信寄到北平政務委員會,控告故宮博物院院長易培基擅自處理故宮物品,盜賣故宮古物。

當時,故宮正在處理清宮與歷史藝術無關的物品。在一般人眼中,皇宮大內全是稀世珍寶,隨便一個東西就價值連城。有句老話叫“破家值萬貫”,普通人家天長日久還會攢下許多沒用的東西,何況宮里積累了好幾百年,“破爛兒”就更多了。當然,皇宮中的“破爛兒”并非真“破爛兒”,而是那些與歷史藝術無關的生活用品,比如綢緞、皮貨、衣料、衣服、茶葉、藥材、金砂等。這些東西,有的是內務府采買來的,有的是各地方官進貢來的。皇帝后妃享用不盡,經年累月便堆積下來,有的東西甚至已經在宮里堆放好幾百年了。據說,宮中僅茶葉就堆了七間大殿。隔年的陳茶尚沒人愛喝,更別說這些幾十、上百年的老貨了。怎么處理這些生活用品?故宮博物院方面決定,公開出售,以此來貼補運營經費。

其實早在1927年,故宮博物院就曾經提出過“處分(即處理)消耗品”的計劃。當時,控制北京的奉系軍閥與北伐的國民革命軍激戰正酣,根本沒心思管故宮。故宮博物院的經費來源,除了門票收入,再無其他。許多職員經年累月領不到工資,都嚷嚷著要罷工。為解燃眉之急,故宮博物院決定處理一批宮內生活用品。

為避瓜田李下之嫌,院方制訂了詳細的《處分物品保管款項規則》。他們首先聘請京師衛戍區司令、憲兵司令和政府各部官員組成臨時監察委員會。監察委員主要負責監督金砂、銀錠稱重,判斷哪些物品可以出售。像布料、皮貨、朝珠等穿戴物品自然尚可出售,而食品、茶葉等早過“保質期”的,就只能扔進垃圾站了。

分類后,院方聘專人為這些出售物品估價。這個價格只作為出售的底價。有意購買者,可以在此基礎上投標。投標人要事先交納百分之五的保證金。如果中標不買,保證金概不退還。

“處分物品”計劃還沒有實施,就被人告到了警察廳。檢舉者說,故宮“處分物品”是為了給南方國民政府籌錢。于是,北洋政府下令緩辦。第一次“處分物品”計劃就這樣胎死腹中了。

易培基接掌故宮博物院后,舊事重提。1930年,故宮博物院理事會通過了“處分本院所存無關文化歷史之物品方案”。1931年11月,經過精心籌備,處分物品終于公開出售了。故宮方面原本打算拍賣,但是拍賣照慣例要給拍賣行提兩成傭金,太不劃算。于是,故宮決定采取公開零售的方式。每個星期日,有興趣的買家都可以到故宮專設的發售室選購。

故宮博物院所售物品雖然都是生活用品,但皇家之物品質之高、數量之大,可想而知。原存于養心殿的皮貨有兩千多件,永壽宮里存的金砂有995兩多。出售前,故宮博物院請金店在宮里設了爐房,在監察員的監督下將金砂化成金條。

據記載,故宮博物院先后進行過三次處分物品,而易培基被人舉報時,正是在第三次處分之后不久。

當時主政北平的張學良是個見過世面之人。有人向他吹風說:“現在外面有好多蓋著乾隆御璽的字畫,都是故宮盜賣出去的。”張學良駁道:“這些有乾隆御璽的字畫,前清的時候就流到外面了。溥儀沒出宮之前我就買到過不少,你們怎么說是他們偷盜的呢?不要被人笑話了!”

故宮方面以為張學良一番話,控案便打下去了。沒想到,兩個月后南京監察院派來兩名監察員周利生、高魯,專程到北平調查此事。周高二人在故宮調查了兩個星期,雖然沒查出什么所以然來,但他們還是向國民政府政務官懲戒委員會提交了對易培基的彈劾。彈劾中說:“關于盜賣古物一層,雖未查有確切證據,而出售金器一項,殊有違背法令之嫌。”

消息傳來,故宮博物院上下大嘩,到底是誰在背后搗鬼?大家覺得國民黨元老、時任故宮博物院文獻館館長張繼的老婆崔振華,嫌疑最大。

不久前,崔振華聽說故宮在出售皇家用品,也趕來選購。發售室設在神武門附近,選購者照例是要買了故宮的參觀券才能進入。崔振華認為自己是堂堂館長夫人,要什么門票,于是昂然直入。可門衛并不認識她,硬是攔住她不讓進。

崔振華是有名的“河東獅吼”。據說,當年宋慶齡、何香凝提出“聯俄抗日”的提案,張繼原本簽了名,但回去向老婆一匯報,劈頭蓋臉挨了一頓臭罵。于是他又找何香凝,要求把自己的名字勾去。眾人問他為何出爾反爾,他紅著臉說:“老婆不贊同孫夫人的主張,不讓我簽字,奈何?”

崔振華把張繼都收拾得服服帖帖,別人就更不放在眼里了。眼看被一個門衛擋住去路,她怒不可遏,大呼小叫起來。經過神武門的人,聞聲湊來看熱鬧,一時間連交通都堵塞了。此時,故宮的一名職員看到這一幕,心知這個亂子可不小,連忙告訴門衛:“此乃文獻館張繼館長的太太。”門衛一聽崔振華來頭不小,登時泄了氣,忙不迭請她進去。

崔振華哪肯善罷甘休,口中罵罵咧咧一路來到售賣室。趕巧兒,當天秘書長李宗侗當值。崔振華見了他一通發泄。李宗侗是易培基的女婿,也是大少爺脾氣,當面鑼對面鼓地說:“你又沒告訴我今天要來買東西,門衛不認識你,何能怪我?”倆人你一言我一語,互不相讓,鬧得不可開交。

易培基素知崔振華是個“瘋婆子”,事后并沒有責怪自己的女婿。但以崔振華的性格,怎么甘心就此罷休,于是一個驚天大陰謀便這樣出爐了。

結怨于人事

多年后,許多故宮博物院的老人回憶起這場風波都說,崔李之爭其實只是“易培基冤案”的一個導火索,其更深層次的矛盾,早在幾年前的人事安排上就埋下了。

易培基與故宮博物院關系至深,可以說是故宮博物院的締造者之一。1924年,易培基在北洋政府任教育總長。素來醉心古物的他,對溥儀霸占著紫禁城十分不滿。當年10月,馮玉祥成功發動“北京政變”,軟禁了賄選上臺的大總統曹錕。馮玉祥反清立場一向十分鮮明。于是,易培基與同是國民黨元老的李煜瀛一起,策動馮玉祥驅溥儀出宮。這才有了溥儀拖家帶口倉皇辭廟的一幕。

故宮收歸國有后,清室善后委員會成立。從那時起,易培基和李煜瀛一直都是故宮博物院管理層的核心成員。1928年北伐成功后,作為國民黨和故宮博物院的元老,易培基被委任為故宮博物院第一任院長,李煜瀛被委任為理事會理事長。從歷史淵源看,他們二人領導故宮博物院乃眾望所歸,而另一位被國民黨塞進故宮的張繼,就顯得有點兒不能服眾了。

張繼,字溥泉,早年加入同盟會,追隨孫中山鬧革命。1920年任廣州軍政府顧問、國民黨北方執行部主持人,也是國民黨元老級的人物。孫中山逝世后,他因反對“聯俄聯共”的主張,成為了“西山會議派”的首腦人物。

從履歷上看,張繼與故宮博物院沒什么淵源。二者唯一的交集是,1928年國府委員經亨頤提出“拍賣故宮”的提案時,張繼以古物保管委員會的名義給中央政治會議寫了一篇駁斥呈文。張繼的文章贏得了社會的廣泛支持,一場“拍賣故宮”的風波平息下來,而他也因為守護故宮有功進入了故宮博物院的管理核心。在1928年底召開的故宮博物院第一次理事會上,李煜瀛、易培基、張繼三人均被推為常務理事。經大會討論,李煜瀛任理事長、易培基任院長、張繼任副院長,但后來張繼并沒有當上副院長,他與易李二人的梁子也就此結下。

1928年,可以說是易培基政治生涯的巔峰時期。當時他不但被任命為故宮博物院院長,還兼任著國民黨中央政治會議委員和農礦部部長。由于農礦部在南京辦公,所以起初易培基并沒有來北平主持故宮博物院的工作。院長沒到任,按說故宮的日常工作應該由副院長負責,但易培基并沒有把這個重任交給張繼。他的同窗好友、時任故宮博物院簡任秘書吳瀛回憶,易培基對他說:“張繼神經,又要聽神經太太的支配,不能讓他當家。那是石曾(即李煜瀛)的意思。”

在易李二人的運作下,張繼沒當成副院長,只撈到了一個文獻館館長的位子。主持故宮日常工作的則是秘書長李宗侗。李宗侗早年留學法國,后又被北京大學聘為教授,看似資歷不淺,但他能得到秘書長一職,主要因為他既是易培基的女婿,又是李煜瀛的侄子。

李宗侗的上位,不但引起張繼的強烈不滿,許多故宮的老人也不太服氣。易培基的同窗好友吳瀛,從草創期就為故宮博物院奔走呼號,如今只得了一個簡任秘書之職,不少人為他鳴不平。他在《故宮塵夢錄》中回憶,易培基的老友左霖蒼曾直言:“論勞資、論輩分,某決不應在某之下。”這兩個“某”指的自然是吳瀛和李宗侗。就連易培基自己也覺得有些說不過去,一再表示所謂“簡任秘書”實際上是院長助理。吳瀛自己“因為太喜歡這個博物院了”,所以并不在乎職位,但張繼和崔振華卻沒有這么大度,他們一直在找機會報復易培基和李宗侗。

就在周利生、高魯發出對易培基的彈劾不久,北平《快報》記者謝振翮等7人聯合向北平地方法院檢察署檢舉易培基圖利瀆職。他們舉報,故宮博物院在出售金器的時候價格太低,而且還處理了具有歷史價值的金八仙碗。這次舉報隨著媒體的介入,變得沸沸揚揚,人所共知。易培基不得不在1933年1月向國民政府呈文,為自己申辯。

易培基指出,處分金器是經過故宮理事會和國民政府批準的。所謂的“金八仙碗”其實是殘品,“制作惡劣,絕無美術可言”,而且故宮里類似的八仙碗很多,就連尋常金店里也有銷售。臨時監委會認為,它們并不具備歷史和藝術價值。至于把出售之款用于發工資,更是無稽之談。處分物品的收益均作為基金,專款儲存,賬目清清楚楚。

易培基的答辯有理有據,周高二人的彈劾自然落空了。然而,幕后指使人并沒有這么容易善罷甘休,他們很快又羅織了罪名,卷土重來了。

報錯電報露了底

1933年5月1日,南京最高法院檢察官朱樹森拿著天津高等法院的介紹信,以參觀的名義來到故宮博物院。當庶務科虞科長接待他時,這位朱檢察官卻提出來要查看院里的文件卷宗。虞科長連忙打電話請示。易培基得知此事后,本待應允,可吳瀛卻覺得不妥:“他拿著天津高等法院的介紹參觀信,如何能看文件呢?”于是,經過雙方商議,朱樹森只在院內看文件,但經手過處分物品的人員要隨時聽候他問話。

第二天一早,朱樹森來到故宮,李宗侗、吳瀛等參與過處分物品的人都紛紛到齊。開始朱樹森問了問處分物品的經過,并沒什么新發現。正待作罷,負責處分綢緞的書記員尹起文忽然站起來,期期艾艾地說:“就是有一筆秘書長同院長購買的3000塊錢的綢緞皮貨……并不是在星期日買的。大家都有一些……”朱樹森想抓住這個“話柄”,連忙追問李宗侗。

原來,處分物品時為了促銷,故宮方面規定購買2000元以上者打七五折,購買3000元以上者打七折。李宗侗起初買了二三百元皮貨,后來又買了二千五六百元東西,尹起文便建議他把兩次購物的錢算在一起,這樣可以打七折。李宗侗一琢磨能省點兒錢,便欣然應允,而且他買東西那天也確實不是公開售賣日。

其實,這并不是什么大事。頂多只能算程序瑕疵,絕對不算違法,但在朱樹森的追問下,李宗侗竟然支支吾吾道:“我我我記不大清楚了。”當時也在場的吳瀛見李宗侗這副表現十分氣惱。事后他對李說:“物品公開發賣,為什么你買不得呢?你今天不該吞吐,高興說有就有,說無就無。什么叫‘記不清’呢?你顯得軟弱心虛。這事昨日他們預先有接洽是無疑的!”

吳瀛所料不虛,這尹起文正是張繼夫婦介紹來故宮工作的。在上一回合中,因為無憑無據,檢舉落了個空。這一次,他們在搬來最高法院的同時,還從故宮內部挖了許多黑材料。

不久前,故宮博物院會計科職員秦漢功因沾染不良嗜好,被故宮免職。他向張繼夫婦告發,會計科負責人蕭登青趕著辦理積壓數年的報銷,讓文具店老板改開了幾張單據。

根據這個爆料,朱樹森在故宮很快就從賬目中查出了600元單據不符。他以為發現了什么真憑實據,立即詢問了文具店老板李寶書。李寶書說:“我店與故宮博物院做了多年的來往生意,總是陸續送去各種文具先用,每屆月底開一總賬單交庶務科核對結賬。這次會計科編造報銷,要將筆墨紙張簿籍等分幾張小賬單開列,才符合報銷冊的欄目,故叫我店把每個月一張的總賬單分作數張小賬單。而每月我店所開小賬單的合計數目,與總賬單是符合的,并沒有多開數目幫他浮報。”

朱樹森一查,總數果然對上了,“虛報賬目”一說原來是子虛烏有。這不免令他泄氣,很快便返回了南京。

朱樹森走了,但故宮博物院管理層仍未參透幕后黑手是誰。

1932年日本人的勢力已經逼近平津,為保國寶無虞,故宮同人開始醞釀“國寶南遷”事宜。如今看來,“國寶南遷”在戰亂年代保全了中華民族的文脈,無疑是明智之舉。但在當時,無論是社會上還是故宮內部,反對的聲音都非常大。吳瀛就曾開誠布公地表示:“古物一出神武門的圈子,問題非常多,責任既重,閑話也多。”不過,在易培基的堅持下,第一批“國寶”還是上路了。

最高法院檢察官朱樹森造訪故宮時,第一批古物剛順利運抵南京不久。易培基、李煜瀛等人以為,發難者是沖著“國寶南遷”來的。不過,隨后從南京發來的一封電報,令他們恍然大悟,原來搗鬼的還是張繼夫婦。

一日,電報局將一封寫著“長安飯店,朱樹森先生”的電報送到了吳瀛家。朱樹森當時已返回南京,電報無法投遞。由于電報局的工作人員是吳瀛的朋友,知道朱樹森是為故宮博物院而來,因此便將電報送給了吳瀛。電報上這樣寫道:

佳電緩辦,即查古物有停運否?俾轉政院,勿藉案停運。張囑尹即來,費先籌給,程已保外否?并電復!烈蒸。

故宮眾人分析,發電人“烈”,應該是最高法院檢察長鄭烈,“張”即張繼,“尹”則是前文所述一直沖鋒陷陣的尹起文。鄭烈是張繼的門生,他能謀得最高法院檢察長一職多虧張繼提拔。此番恩主有事相求,他自然是不遺余力。尹起文是張繼太太崔振華介紹到故宮工作的,張繼讓尹起文速來南京,自然是要商議下一步的行動。

故宮博物院的締造者之一吳稚暉看到這封電報后,怒不可遏。張繼夫婦一回北平,他便拿著電報去找他們評理。面對吳稚暉的對質,崔振華惱羞成怒,不但直認不諱,還完全不顧顏面地撒潑打滾起來。這樣一來,雙方矛盾完全公開化,張繼一方更加無所顧忌了。

易培基辭職

接連遭張繼夫婦兩次構陷,易培基忍無可忍,決定反擊。易培基的學生、當時正在故宮博物院任職的余蓋回憶,就在這時秦漢功見勢不妙,見風轉舵,將張繼夫婦給他賄金,讓他誣告故宮博物院報銷單據有問題的事向他和盤托出。易培基令秦漢功寫了一份坦白書。因為怕遭張繼夫婦報復,秦漢功在易培基的安排下搬到了上海,再也不敢露面了。這樣易培基手里就握有了張繼夫婦構陷他的證據。

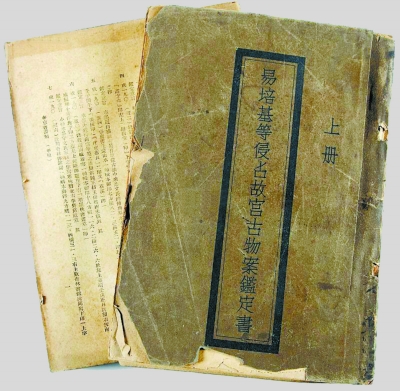

1933年10月,易培基向中央監察委員會提出反訴。在反訴中,易培基詳細說明了張繼夫婦聯合鄭烈、朱樹森,買通證人,蓄意誣陷他的經過。與此同時,他將這篇文章投書《申報》《大公報》等媒體,還編印了一本名為《故宮訟案寫真》的小冊子到處散發。然而,他的種種努力都石沉大海,并未引起多大反響。

易培基一擊不中,張繼一方更加有恃無恐。此時,李宗侗早已借護送古物南下的機會,躲到了上海,并且向故宮理事會提出辭去秘書長一職。張繼夫婦看出李宗侗生性膽小,于是請故宮博物院副院長馬衡和北平圖書館館長袁同禮找李宗侗調停。袁馬二人轉達了張繼夫婦的意思:“只要易院長辭職,以后雙方都不攻訐,萬事全休。”早已六神無主的李宗侗,一聽此言立馬答應去說服老丈人。

10月15日,吳瀛在報紙上看到了易培基已經向故宮理事會辭去院長一職的消息。吳瀛替易培基抱不平,易培基也是追隨孫中山革命的國民黨元老,論資歷和在國民黨內的人脈,并不弱于張繼,何以讓人擠兌成這樣?在案情沒有結論的情況下,提出辭職,反而讓人覺得做賊心虛一樣。易培基一臉無奈地對吳瀛說:“我本不肯辭院長,玄伯(即李宗侗)鬧了許久,我并沒有聽他的。14日那天晚上,我已經睡了,曾經吩咐傭人不要他進來。他不由分說闖進房來,我是9點鐘要睡覺的,他糾纏到12點鐘還不走。我生氣同時也實在受不了,方才說:聽你去罷!他就替我打了一個電報辭職,我真沒辦法啊!”面對此情此景,吳瀛也只有苦笑。

然而,易李二人的息事寧人,并沒有讓事態平息下來。1934年 10月,江寧地方法院對易培基、李宗侗、蕭瑜、秦漢功等9人提起公訴。一年前,南京地方法院對易李的指控僅是違法舞弊,而此次竟然升格為“盜賣古物”。起訴書中提到,易培基借“國寶南遷”之機,調換珠寶,占為己有,盜取珍珠1319粒、寶石526顆,以假珠調換真珠9606粒,以假寶石調換真寶石3251 粒;原件拆去珠寶配件1496件。

起訴書言之鑿鑿,甚至連多少顆珍珠被盜都數得顆顆分明,幕后策劃顯然已非一日兩日。后來隨故宮國寶漂泊半生的那志良,當時正護送國寶抵達上海。他在《典守故宮國寶七十年》一書中提到,李宗侗派人裝了20箱珠寶運到上海,法院對這些珠寶特別感興趣。于是,接任易培基成為故宮博物院院長的馬衡,便安排那志良負責接待法院檢察。

當時,他們在上海天主堂街庫房第四樓外面,擺起一行長桌,坐在桌旁的依次是最高法院檢察官莫宗友、江寧地方法院推事、一個書記員、兩名珠寶鑒定人和那志良本人。每提出一樣東西,便由那志良交給鑒定人,鑒定人報出名稱、件數、材質、附件,書記員則一一記錄在案。檢查無誤,再由那志良交給故宮的人重新裝箱。如果有一件東西是假的或與賬冊不符,就要把它另封起來。

對于整個鑒定過程和鑒定人的資質,那志良很不以為然。他記得,有一個包里有四粒小珠,賬冊上寫的是五粒,他們就趕緊登記下來“偷了一粒”。然而,在同一箱的另一包中,賬冊寫著四粒,實際是五粒,他們卻沒有記下來。那志良認為,這也應該記錄在案。莫檢察官卻不肯,還說:可能是賬冊寫錯了,只有人從公家偷東西,哪有人會從家里拿東西放在公家的?那志良說:“有沒有可能是包裝時錯亂了呢?”莫則擺出一副法律專業人士的面孔說:“從法律觀點,一件事不能與另一件事混為一談。”大家便都不敢做聲了。

更令人啼笑皆非的是,所謂的鑒定人也很不專業。有一次,鑒定人指著一塊紅色碧璽說是紅寶石,急得那志良趕緊請他再看看。這位老先生仔細看過后說:“我說錯了,是紅碧璽。”要知道,紅寶石與紅碧璽的價格天差地別。那志良在回憶錄中無奈地寫道:“我不指正他不成,他們寫成紅寶石,就算定了案,將來他們向我們要紅寶石,怎么辦呢?”

除了上面鬧出的笑話外,將銅鍍金認成純金、玻璃料器認作玉石的例子,不勝枚舉。其實故宮中珍品固然很多,假貨也不少。究其原因,有的因為進貢人是外行,有的是早已被太監偷梁換柱了。

這20箱珠寶中,凡是被鑒定為偽品、名不副實、珍珠脫掛、總數比清冊上少的,都記到了易培基頭上。

鑒定完珠寶,張繼夫婦又找人鑒定起書畫來,這次他們搬來的是書畫大家黃賓虹。據黃賓虹在《故宮審畫錄》中記載,他分別在北平、上海、南京進行過5次大規模的鑒定工作。這期間,黃賓虹過手的書畫數量之巨令人咋舌。據當時的《國畫》月刊記載,僅以在中央銀行保管庫鑒定古畫為例,他每天鑒定的書畫就有四五十幅之多。

正所謂“蘿卜快了不洗泥”,故宮的文博專家們對黃賓虹的鑒定工作非常不滿。那志良在《故宮四十年》中直言不諱地寫道:“一顆珍珠,一塊寶石,真的就是真的,假就是假,只要內行人,所見一定相同。書畫則不然。故宮博物院有書畫審查會,時常有絕對相反的意見。法院只請了一位黃賓虹先生擔任鑒定,難免發生錯誤。”

繼易培基之后成為故宮博物院院長的馬衡,對黃賓虹的鑒定也頗為不滿。當年他就寫了一篇名為《關于鑒別書畫的問題》的文章。文中列舉了不少帝王買入或臣子進獻的書畫、碑帖品質低劣的例子。然而,南京法院仍以“帝王之家收藏不得有贗品,有則必為易培基盜換無疑”的論調,將黃賓虹鑒定為偽品的書畫都算在了易培基頭上。

含冤身死

1934年11月4日,全國各大報紙都刊登了江寧地方法院對易培基的起訴書。“國寶南遷”期間,故宮博物院院長竟“監守自盜”!一下子將故宮博物院推向了輿論的風暴眼。

一時間,各種不著邊際的假消息見諸報端。有的報道:“江寧地方法院通緝易培基、李宗侗;易培基畏罪逃往國外”。有的報道:“蕭瑜(原農礦部次長)代易培基盜運寶物往法國,在馬賽被法國海關查出扣留。”而另一方面,易培基等人的辯白文章,卻因沒有檢察機關核準,而屢屢被各地報館退回。

易培基和李宗侗自辭職后,便住進上海的租界區。雖然暫時不用擔心安全問題,但是他們在北平、上海的房產均被查封,財產也被沒收了。

吳稚暉、李煜瀛等人沒想到,一場人事糾紛竟會鬧得這么沸反盈天。吳稚暉憤憤不平地對張繼說:“寅村(易培基的別號)今后居滬養病,不再與聞博物院事。你為什么又憑空捏造寅村逃往國外的消息來?真是荒謬!”吳瀛、余蓋等易培基老友也覺得咽不下這口氣,紛紛勸易培基反訴。

然而,易培基對形勢的認識,則更清醒。他一語道破:此案是政治問題,非待政治好轉,沒有辯訴平反的希望。江寧地方法院對他發出通緝令時,他曾經咨詢過法律專家。他們均認為,當時的中國司法實際上是有權有勢者操縱的工具。身為司法院副院長的張繼想誣陷易培基,易如反掌。易培基若投案反訴,法院可以將他羈押偵查。一事辯清,另生他事,東拉西扯,纏訟不休,不把他拖到皮焦骨枯,誓不罷休。當時易培基已經是肺病三期之人,設身處地地講,他確實經受不起無休無止的官司。

易培基、李宗侗雖然躲過了牢獄之災,但是故宮博物院的小職員蕭襄沛卻遭了殃。蕭襄沛原本在秘書處做科員,“國寶南遷”時臨時奉命去幫忙裝箱。被檢查的20箱珠寶,正是他經手封裝的。在為一個鳳冠裝箱時,由于箱小冠大,蓋不上蓋兒,蕭襄沛便將鳳冠上的珠子摘下來,裝在箱子里。這本來是個技術問題,即便有不妥之處,至多也就是給一個行政處分,絕構不成犯罪,但鄭烈竟指使法院告他“破壞古物以偽換真”。

那志良記得,蕭襄沛在看守所羈押了很久。他太太帶著孩子住在看守所對面的客棧里,住得久了,錢用完了,想要回去。店家卻對她說:“你打的是冤枉官司,不久自然解決,我們愿意幫你。”于是,蕭太太又住了些日子。眼看開庭遙遙無期,她又想回家。沒想到,店家變了臉,非要她結清賬目才能離開。蕭太太只好四處借錢,才得脫身。所謂“屋漏偏逢連夜雨”。從這個小插曲也可以窺見當時人心之險惡了。

蕭襄沛的案子審來審去,到底也沒有找出他“伙同盜寶”的證據,只好胡亂判了一個毀壞公物罪了事,所判刑期正好抵清他在看守所拘留的時間。

1937年夏,吳瀛收到長女吳珊的信,得知易培基已經病入膏肓。他連忙從南京趕往上海去見老同學最后一面。當時易培基還幻想著,希望能有“政治解決”冤案的一天。可吳瀛知道,易培基是不可能活著看到冤案昭雪了。

果然,吳瀛回到南京不久,就傳來了易培基的死訊。當時,日寇的鐵蹄已踏上上海,滬寧已不通行。易培基離世時,身邊極為寥落,只有老友吳稚暉和吳瀛的長女吳珊代為料理后事。

山河破碎風飄絮,身世浮沉雨打萍。

1945年,八年抗戰終于勝利了。國民黨大員們忙著到敵占區“五子登科”,對易培基的未了之案,黑不提白不提了。直到1947年,張繼暴死,法院才對“易案”作出不予受理的結論。

吳瀛看著《南京人報》上這則小小的新聞,心意難平。一樁綿延十幾年的冤案難道就這樣不明不白地了結嗎?他咽不下這口氣。作為易培基的好友和“易案”當事人之一,吳瀛仍想替好友平反昭雪。然而時過境遷,連當初極力支持他的吳稚暉也勸他就此罷休。想到老友含冤身死,自己卻無力幫他洗刷污名,吳瀛只有仰天長嘆。

沉冤昭雪

易培基生前曾說過:“此案是政治問題,非待政治好轉,沒有辯訴平反的希望。”1949年中華人民共和國成立,吳瀛看到了冤案平反的希望。

1913 年,易培基曾擔任過湖南省立第一師范學校校長。當時,他對還是學生的毛澤東青眼有加。1920年,他聘毛澤東在一師任教,并支持他的共產主義運動。后來,毛澤東向同窗好友周世釗說:“我那時能在一師范搞教育,還能在軍閥惡勢力下宣傳馬列、組建黨團,多虧易培基先生這個后臺老板硬喲!”

吳瀛認為,毛澤東與易培基是故人,一定了解他的道德操守。因此,新中國剛剛成立,他便給毛澤東寫了一封信,替易培基鳴冤。

新中國肇始,百廢待興,要忙的事情千頭萬緒,但毛澤東仍立即對“易案”給予了關注。他將吳瀛的陳情信轉批給了時任最高人民法院院長的董必武。論起來,董必武與易培基也是老相識,辛亥革命時,他們同在湖北軍政府共過事。對于吳瀛的信,董必武也非常重視。

然而,與“易案”有關的雙方當事人——易培基、張繼死了,崔振華、鄭烈、李宗侗去了臺灣,證據也多毀于戰火。怎樣才能平反昭雪呢?此時,繼易培基成為故宮博物院院長的金石學家馬衡成了“靶子”。

馬衡1924年受聘于清室善后委員會參加清點故宮的工作,后任故宮博物院理事會理事、古物館副館長。易培基受誣辭職后,他繼任故宮博物院院長。馬衡不但是故宮博物院草創時期的元老,而且是有名的金石學家,有很高的社會聲望。但論起在“易案”中的表現,吳瀛等人對他的意見很大。吳瀛在《故宮塵夢錄》中舉了個例子:有人散布傳言,說易培基把故宮古物館中一大批成扇送給了張學良。別人問起此事,當時身為古物館副館長的馬衡卻說:“不知道!”吳瀛認為,這仿佛是知道而避免得罪人的表現,使人家得到一個疑心的反證。而且易培基辭職后,張繼等人推舉馬衡做了院長,他無形中成為“易案”的最大受益者。這也是易培基的老友們難以接受的。

然而,馬衡本人也感到萬分委屈。論學識、資歷,他接掌故宮實至名歸,而且當年有感于易培基受冤枉,他已經在第一時間寫了《關于鑒別書畫的問題》間接為易辯誣。因此,當聽說吳瀛寫信指控自己是“易案”的策動者時,他在日記中寫道:“殊可駭異”。

1949 年10月,馬衡向時任文物局副局長王冶秋表示,希望能面見董必武,把此事說清楚。董必武并沒有見他,卻在不久后會見了人在上海的吳瀛。交談中,董必武盛贊吳瀛“古道熱腸”,還談了毛主席對故宮盜寶案如何平反的意見。“易案”雙方當事人,死的死、逃的逃,對于馬衡的指控也多是揣測,并無真憑實據,因此毛澤東、董必武都不主張走法律途徑,而是希望在輿論上給易培基一個說法。

1950年4月,上海市委統戰部秘書長周而復登門造訪吳瀛,把馬衡新編訂的《關于鑒別書畫的問題》一文交給他。馬衡在這篇文章后面加了一篇言簡意賅的“附識”:

此文為易案而作。時在民國廿五年,南京地方法院傳易寅村不到,因以重金雇用落魄畫家黃賓虹,審查故宮書畫及其他古物。凡涉疑似者,皆封存之。法院發言人且作武斷之語曰:帝王之家收藏不得有贗品,有則必為易培基盜換無疑。蓋欲以“莫須有”三字,為缺席裁判之章本也。余于廿二年秋,被命繼任院事。時“盜寶案”轟動全國,黑白混淆,一若故宮中人,無一非穿窬之流者。余生平愛惜羽毛,豈肯投入漩渦,但屢辭不獲,乃提出條件,只理院事,不問易案。因請重點文物,別立清冊,以畫清前后責任。后聞黃賓虹鑒別顢頇,有絕無問題之精品,亦被封存者。乃草此小文,以應商務印書館之征。翌年(廿六年),教育部召開全國美術展覽會,邀故宮參加,故宮不便與法院作正面之沖突,乃將被封存者酌列數件,請教育部要求法院啟封,公開陳列,至是法院大窘,始悟為黃所誤。亟責其復審,因是得免禁錮者,竟有數百件之多。時此文甫發表或亦與有力歟。著者附識。

一九五〇年一月

馬衡在這篇小文中,明確表示“易案”乃是一場冤案,算是在輿論上公開為易培基平了反。兩個月后,吳瀛在《大公報》上發表了《談文物處理工作》一文,再次聲明“故宮盜寶案”是一樁“憑空捏造”的冤案。至此,這樁綿延17年之久的冤案,終于塵埃落定。

編輯:陳佳

關鍵詞:含冤17載 上世紀三十年代 故宮盜寶案始末

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅